2025-05-14 21:58 点击次数:138

4月11日线上股票配资网站,由广州市科学技术局指导,中国科学技术发展战略研究院、广州生产力促进中心(广州创新战略研究院)、广州市科学技术发展战略研究院联合发布《广州城市创新指数报告(2024)》(下称《报告》),对2024年广州科技创新发展水平和进展进行了全方位监测与评价。

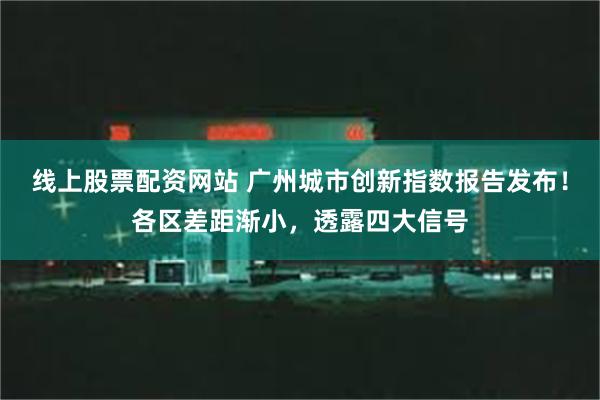

《报告》以2020—2023年数据为基础,市级创新指数指标体系由4个一级指标、20个二级指标构成,区级创新指数指标体系由10个核心指标构成,持续监测和评价广州市及各区创新发展水平。2023年,广州创新指数得分为125.64分,与作为基数年的2020年相比,2023年广州在国家战略、产业创新、成果转化、创新生态4个一级指标方面得分均有明显提升,反映广州市近年来创新发展水平持续提升,科技创新事业总体呈现快速发展良好态势。

图1 广州创新指数及一级指标得分情况

为充分反映广州科技创新全链条活动特征和发展水平,《报告》在充分借鉴国内外城市创新指数评价最新研究的基础上,结合国家、省、市“十四五”时期科技创新重要指标及广州市科技创新发展新形势、新要求、新特点,聚焦“服务国家战略、服务产业创新、服务成果转化、服务创新生态”四个服务,致力构建与广州城市功能定位和未来目标相匹配的城市创新指标体系。

服务国家战略:R&D经费支出占比达3.44%

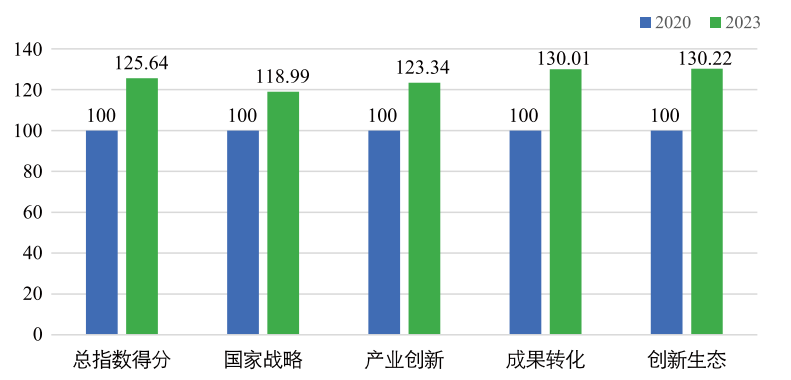

国家战略反映的是地方或单位主动对接国家重大战略需求,通过参与国家创新体系建设,提升自身创新能力,为国家科技进步和产业升级贡献力量。由R&D经费支出占GDP的比重、ESI全球排名前1%的学科数量、全社会基础研究经费支出、每万名研究人员高被引论文数、省级以上科技创新平台数量5个二级指标构成。

图2 广州国家战略二级指标得分

2023年,广州该指标得分为118.99分,年均增长6.33分。在5个二级指标中,ESI全球排名前1%的学科数量得分最高,其次是全社会基础研究经费支出、省级以上科技创新平台数量,反映广州在学科建设、基础研究领域研发投入和区域创新活动设施设备条件支撑能力较强。

近年来,广州深度融入国家创新布局,坚持以科技创新支撑引领经济社会高质量发展,加快建设国家战略科技力量矩阵,突出基础研究引领性作用,服务国家战略能力实现进一步提升。2023年,广州持续加强国家战略科技力量建设,全力做好广州创新服务保障。R&D经费支出占GDP的比重达到3.44%;ESI全球排名前1%的学科数量达到136个,2020—2023年年均增长16.1%;全社会基础研究经费支出达到135.2亿元,基础研究经费占R&D经费的比重为12.96%;每万名研究人员高被引论文数为50.03篇/万人;省级以上科技创新平台达到3027家,同比增长7.3%,其中国家级创新平台123家。

当前,广州形成以科技创新支撑和引领经济社会高质量发展的路线图、施工图,极大地推动了服务国家战略能力的提升,融入国家创新布局潜力进一步提升。

服务产业创新:战新产业增加值占比超30%

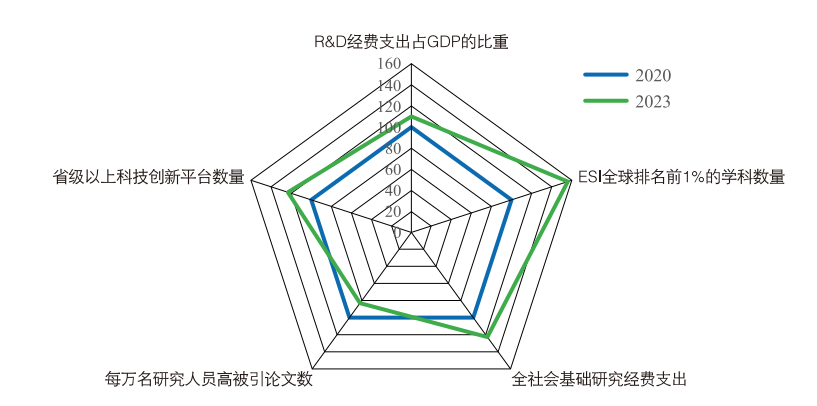

产业创新反映产业在技术、产品、模式等方面的持续改进和突破,以提升竞争力和适应市场变化的能力。该指标由规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比、高新技术企业发展、规模以上先进制造业增加值占规上工业增加值比重、战略性新兴产业增加值占地区GDP比重和企业研发费用加计扣除所得税减免额5个二级指标构成。

图3 广州产业创新二级指标得分

2023年,产业创新指标得分为123.34分,年均增长7.78分。其中,企业研发费用加计扣除所得税减免额指标得分最高,其次是规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比和高新技术企业发展,反映政府对企业创新和高新技术产业发展支持力度。

近年来,广州完善科技企业全生命周期培育体系,积极布局培育新兴产业和未来产业,推动产业集群高质量发展。2023年,规模以上工业企业研发经费支出与营业收入之比为1.83%,较上年增长0.24个百分点;高新技术企业发展得分为106.46分;规模以上先进制造业增加值占规上工业增加值比重为60.54%;战略性新兴产业增加值占地区GDP比重为30.75%;企业研发费用加计扣除所得税减免额达到1027.91亿元,同比增长3.37%。

服务成果转化:技术合同成交额较2020年年均增长4.2%

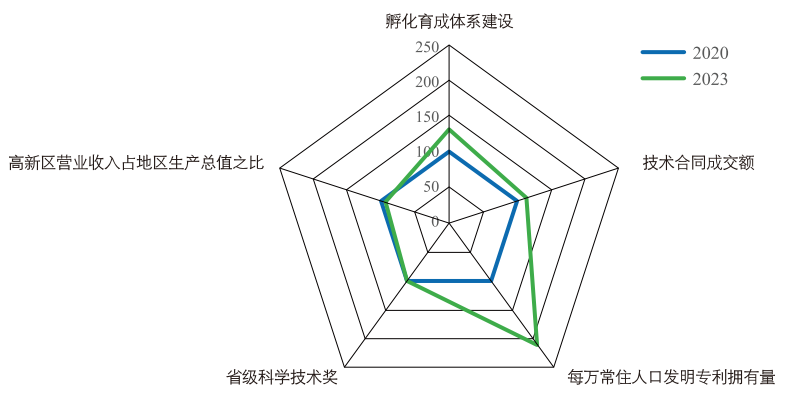

成果转化反映科研成果实现其经济和社会价值的过程。由孵化育成体系建设、技术合同成交额、每万常住人口发明专利拥有量、省级科学技术奖和高新区营业收入占地区生产总值之比5个二级指标构成。

图4 广州成果转化二级指标得分

2023年,成果转化指标得分为130.01分,年均增长10.00分。其中,每万常住人口发明专利拥有量指标得分最高,其次是孵化育成体系建设、技术合同成交额,反映广州区域内企业创新产出活跃,技术市场需求旺盛,科技创新创业支撑能力强。

近年来,广州围绕打通科技成果转化路径,充分挖掘科研院校集中、人才资源丰沛、技术创新体系完备的优势,持续健全高效、完善的科技成果转化体系,推动科技成果加速转化为现实生产力。2023年,广州市拥有国家级孵化器63家,省级孵化器34家,创新创业大赛获奖企业共有1504家,接近2021年的3倍;技术合同成交额达到2550.82亿元,相比2020年年均增长4.2%;每万常住人口发明专利拥有量80.73件/万人,同比增长28.45%;省级科学技术奖占全省比重65%;但高新营业收入占地区生产总值之比为48.18%,较2022年下降3.99个百分点。

广州通过打造科技创新平台体系,推动构建科技成果转化新机制,实施产业链创新联合体协同攻关计划,加快培育新质生产力,成果转化能力显著提质增效,正稳步迈向全球科技创新高地。

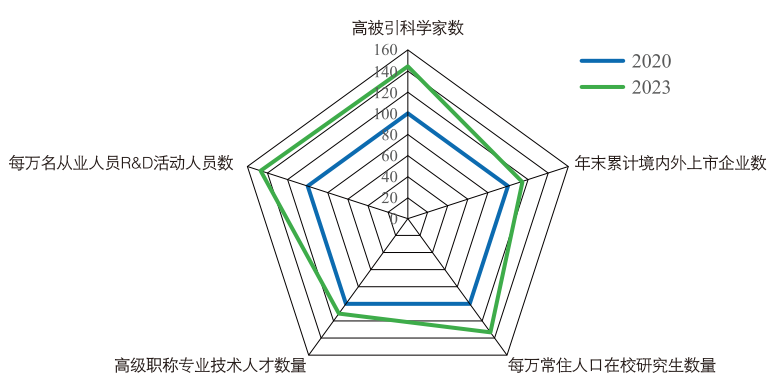

服务创新生态:2023年末累计境内外上市企业231家

创新生态反映区域创新活动所依赖的生态系统情况。由高被引科学家数、年末累计境内外上市企业数、每万常住人口在校研究生数量、高级职称专业技术人才数量和每万名从业人员R&D活动人员数5个二级指标构成。

图5 广州创新生态二级指标得分

2023年,创新生态指标得分为130.22分,年均增长10.07分。其中,每万名从业人员R&D活动人员数指标得分最高,其次是高被引科学家数和每万常住人口在校研究生数量,说明广州顶尖各层次创新人才密度高、未来支撑经济发展的人才储备力量雄厚。

近年来,广州不断优化创新创业政策环境,逐步推进教育科技人才体制机制一体化改革,加速构建“科技—产业—金融”良性循环体系,有效激发全社会创新创业活力。2023年,高被引科学家人数达到了62人,相比2020年年均增长率为12.97%;年末累计境内外上市企业231家,较2022年增加4家;每万常住人口在校研究生数为91.84人,同比增长6.46%,人才储备进一步强化;高级职称专业技术人才25.44万人,同比增长2.58%;每万从业人员R&D活动人员数为204.69人年/万人,同比增长25.15%。2023年广州持续营造良好的创新生态,通过为企业和科技工作者提供大展身手的平台,充分释放创新潜能,促使科技创新成果持续涌现。

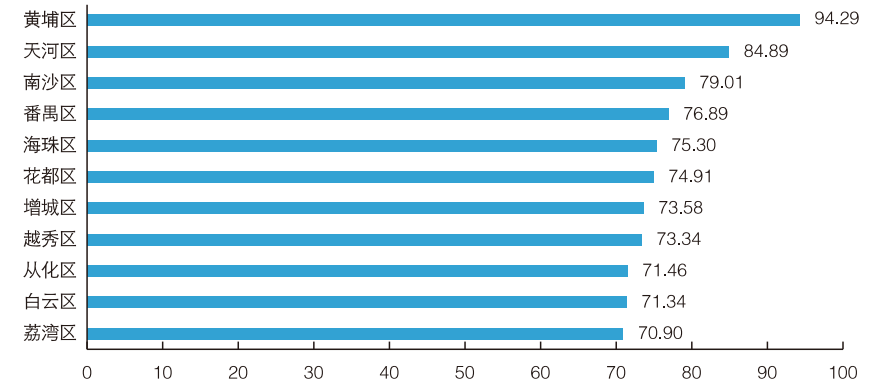

各区创新发展:差距渐小、各有特色

2023年广州各区齐头并进,创新发展差距在逐渐缩小,创新发展不平衡的现状得到改善。

图5 2023年广州各区创新指数综合得分情况

黄埔区综合创新水平稳居全市第一,近年创新资金和人力投入持续增加,企业创新表现突出,创新环境优越,8项指标在广州11区中得分均为最高;

天河区创新水平表现优异,综合得分居全市第二,技术合同成交额、财政科技支出2项指标得分居全市第一;创新平台建设和孵化育成体系建设得分居全市第二;

南沙区创新发展势头较强,综合得分居全市第三,研发投入强度稳步提升,高新技术产业发展势头迅猛,5项指标得分超过80分,在全市处于领先地位;

番禺区科技创新引领产业高质量发展取得新进展,科技企业发展迅速,创新环境不断改善,规上企业R&D经费支出和产业高质量发展指标得分居全市第二,创新平台建设和孵化育成体系建设指标得分居全市第三;

海珠区创新载体能级不断提升、创新活力持续释放,全社会R&D经费支出、每万从业人员R&D人员全时当量、专利产出、创新平台建设和孵化育成体系建设指标得分均居全市第四;

花都区创新投入势头良好,高新技术企业发展质效齐增,高新技术企业发展指标得分居全市第二,财政科技支出、规上企业R&D经费支出和技术合同成交额指标得分居全市第四;

增城区科技创新发展较为均衡,创新投入持续增长,全社会R&D经费支出指标得分居全市第三,8项指标得分在11个区中排名均在第六至第八名;

越秀区科技创新成果产出较多,专利产出效能释放、创新平台建设卓有成效,专利产出指标得分居全市第二,技术合同成交额同比增幅居全市前列;

从化区企业自主创新能力稳步提升,每万四上企业法人中“四上”高新技术企业数居全市前列,高新技术企业发展指标得分进入全市前五;

白云区科技创新环境持续优化,财政科技支出增速较快,指标得分居全市第五,创新平台建设和孵化育成体系建设成效渐显,指标得分均居全市第七;

荔湾区产业发展不断提质增效,产业高质量发展稳中有进,指标得分在全市排名第三,规上企业R&D经费支出和技术合同成交额指标得分均居全市第七。

百尺竿头,更进一步。《报告》也显示出广州在科技成果转化和产业科技创新方面仍存在短板。广州作为我国科技创新方阵中的排头兵,是支撑国家战略和引领科技发展的核心高地,未来需持续深化科技体制改革,坚持“四个面向”,强化“四个服务”,聚焦高端创新资源,强化高质量有组织科研,增强国家战略支撑;加强产业前瞻性布局,持续提升核心竞争力,打造高质量特色产业集群;着力打通研发和产业转化堵点,探索“有组织科研+有组织成果转化”新模式,推动科技成果转化为现实生产力,为新质生产力发展注入新动能;持续完善创新要素供给,营造包容开放的创新文化,构建“热带雨林”式创新生态,在培育发展新质生产力上走前列、作示范。

南方+记者 李鹏程

通讯员 高勇线上股票配资网站